Bild: colourbox.de

Schule und Lernen im digitalen Zeitalter

Digitale Spiele sind mittlerweile ein unumstrittener Bestandteil der (Jungend-) Kultur und mehr als nur „Zocken“, das belegt eine Vielzahl an Studien. Insofern müssen sich Eltern und auch wir Lehrer:innen mit diesen digitalen Lebenswelten und Spielen auseinandersetzen.

Die Quelle alles Guten liegt im Spiel.

Bei der Erziehung muss man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein.

Friedrich Fröbel (1782-1852)

Bereits Fröbel hat das pädagogische Potenzial von Spielen erkannt und beschreibt im obigen Zitat sehr treffend, worum es bei der Pädagogik geht – und genau dieser Aspekt ist kennzeichnend für das hier thematisierte spielbasierte Lernen („Game-based Learning“): Es soll etwas aus dem Kind „herausgebracht“ werden – heute spricht man von Kompetenzen – es geht also nicht darum, mit dem Spiel Inhalte in den Lernenden „hineinzubringen“. Das Einkleiden von Lerninhalten in ein Spiel wird als „Gamification“ bezeichnet. In diesem Merkmal besteht ein wesentlicher Unterschied von Game-based Learning zur Gamification, allerdings ist dieser nicht bei allen Spielen trennscharf vorhanden und selbstverständlich lassen sich beide Formen in einem guten Spiel auch miteinander verbinden. Doch letzten Endes stehen beim Game-based Learning immer der Erwerb von Kompetenzen (v.a. den „21st Century Skills“) vor dem Lernen von Inhalten.

Der Wandel von Schule und Bildung vom Buchdruckzeitalter hin zum digitalen Zeitalter hat das Grundverständnis des Lernens und Lehrens stark verändert und fordert einen Unterricht, der weniger lehrerzentriert, stärker erforschend und problemorientiert ist und den Kontext von Inhalten mehr berücksichtigt (vgl. Lisa Rosa 2017): Weg vom Denkmodell „Büffeln“ hin zum Denkmodell „Rauskriegen“.

Game-based Learning, Gamification, Learning bei Gaming, …?

Beim Game-based Learning werden bereits bestehende (digitale oder analoge) Spiele, die urprünglich ohne konkreten Bildungsbezug entwickelt worden sind, in einen Bildungskontext eingebettet und dienen als Impulsgeber für die Reflexion bestimmter Themen oder als eine Möglichkeit, handlungsorientiert bereits Gelerntes zu festigen. Es handelt sich dabei also um echte Spiele aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die Elemente guter Spiele beinhalten und daher äußerst motivierend sind. – Bei der Gamification hingegen werden Spielelemente in den Lerninhalt eingebaut und sie sind in der Regel nicht von Spieleentwickler:innen gestaltet worden, sodass Charakteristika guter Spiele fehlen können. Die Motivation bei solchen Lernspielen ist insofern meist von kurzer Dauer – zumal der Spieler häufig nach kurzer Zeit mitbekommt, dass es sich bei dem Spiel in Wirklichkeit nur um nett verpackte Lerninhalte handelt.

Beim Game-based Learning entwirft die Lehrkraft ein Projekt, das die Lernenden mit Hilfe des gewählten Spiels erarbeiten und dadurch mitgestalten. Durch das Spiel, das also in den Lernprozess der Schüler:innen integriert ist, erwerben sie wichtige Kompetenzen, die unten im Beitrag noch genauer erläutert werden. Mehr zum biologischen Zusammenhang von Spielen und Motivation sowie konkrete Beispiel für Games, die für den Einsatz im Unterricht geeignet sind, finden sich auf den Seiten des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Dort werden zu den vorgeschlagenen Spielen meist auch passende Unterrichtsideen/ Materialien aufgeführt.

Eine Erweiterung des spielbasierten Lernens stellt das „Learning by Gaming“ dar: Hierbei entwerfen Lehrkräfte gemeinsam mit Programmierer*innen und teilweise auch Jugendlichen Videospiel-Prototypen. Es werden also echte Spiele mit dem Zweck der Bildung entwickelt, sodass einerseits die Motivation und andererseits auch das kompetenzorientierte Lernen gewährleistet sind. In diese Richtung gehen gewöhnlich auch EduBreakouts/ Escape Games. Bei EduBreakouts handelt es sich um Escape Games, die speziell für den Bildungsbereich entwickelt worden sind, mehr dazu findet sich in dem Beitrag zu EduBreakouts hier im infoPortal.

Game-based Learning und der Erwerb der 21st Century Skills

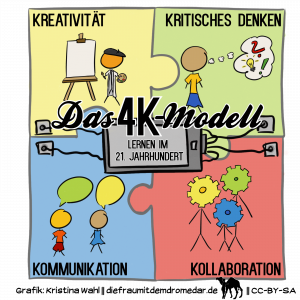

Zu den wichtigsten Fertigkeiten des Menschen im 21. Jahrhundert zählt, aktuelle und kommende Probleme zu erkennen und gemäß der „4K“ (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, Kritisches Denken: Grafik siehe oben) u.a. durch digitale Technik wirkungsvoller als bisher zu lösen. Die Verwendung von Spielen als Lernmedium ist ideal dafür geeignet, um solche Problemlösefähigkeiten zu schulen. Zum Problemlösen erfordert es Motivation, diese ist bei guten Spielen – wie bereits oben erläutert -naturgemäß hoch.

Beispielsweise gibt es Unterrichtsideen, die für den Videospielklassiker „Braid“ entwickelt worden sind. Bei „Braid“ müssen Rätsel gelöst werden und diese sind sehr textlastig. Insofern eignet sich das Game auf der inhaltlichen Ebene gut für Textanalysen, auf der methodischen Ebene werden den Kindern und Jugendlichen Problemlösefähigkeiten und kollaboratives Arbeiten abverlangt. Mit Game Engines wie Minetest können Lernende virtuelle Welten bauen, die auf inhaltlicher Vorarbeit (z.B. Recherchen zu einem bestimmten Thema) basieren und sie trainieren beim Bauen vor allem ihre Kreativität. Diesbezüglich ist das Pilotprojekt BLOCKALOT besonders erwähnenswert: Hierbei handelt es sich um einen Minetest-Server, der kostenlos verfügbar ist und zu dem das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg ausführliche Handreichungen veröffentlicht hat. Mehr zu dem Projekt BLOCKALOT findet sich in einem gesonderten Artikel hier im infoPortal. Abschließend ist noch hervorzuheben, dass vor allem die oben erwähnten Escape Games/ EduBreakouts Spieleformate darstellen, für die das Problemlösen essenziell ist und die es den Lernenden je nach Konzeption erlauben, einige oder alle der „4K“ zu trainieren. In diesem Zusammenhang ist noch auf den Beitrag „Edubreakouts to go“ im infoPortal hinzuweisen, der konkrete Beispiele für Escape Games im Bildungsbereich aufzeigt.