Bild: colourbox.de

Zu den wichtigsten Fertigkeiten im 21. Jahrhundert zählt, aktuelle und kommende Probleme zu erkennen und diese gemäß der „4K“ (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, Kritisches Denken) u.a. mit Hilfe digitaler Technik wirkungsvoller als bisher zu lösen. Denn die Anforderungen an die zukünftige Arbeitswelt der Schüler:innen haben sich gewandelt – verlangt werden: Digitalkompetenz, Datenkompetenz, Projektmanagement, Reflexionskompetenz statt Informationsbeschaffung, Flexibilität, innovatives und disruptives Denken. Diese Kompetenzen lassen sich durch Forschendes Lernen erwerben. KI-Tools können dabei einerseits die Digitalkompetenz der Schüler:innen erweitern und andererseits das Forschende Lernen effizienter gestalten, indem sie als nützliches Hilfsmittel zu Recherchezwecken, zur Erstellung kreativer Produkte, als Inspirationsquelle u.v.m. verwendet werden.

In diesem Beitrag erfährst du, was man unter „Forschendem Lernen“ versteht, welche Kompetenzen Schüler:innen dabei erwerben können und wo Material für den Unterrichtseinsatz zu finden ist. Zudem wird aufgezeigt, inwiefern der Einsatz von KI-Tools den Forschungsprozess der Lernenden bereichern kann und worauf wir beim Verwenden der KI im Unterricht achten sollten.

Forschendes Lernen ist ein pädagogischer Ansatz (im Folgenden orientiert an Christian Fischer), bei dem die Schüler:innen aktiv und selbständig lernen, während sie in einen Forschungsprozess eintauchen. Anstatt Informationen nur passiv aufzunehmen, werden die Lernenden ermutigt, für sie relevante Fragen zu formulieren, mit Hilfe verschiedener Methoden nach Antworten zu suchen, ihre Ergebnisse zu präsentieren sowie ihren Forschungsprozess selbst zu gestalten und zu reflektieren. Durch diese eigenständige Forschungstätigkeit wird nicht nur Fachwissen erworben, sondern auch eine Vielzahl an wichtigen Kompetenzen wie das kritische Denken, Problemlösefähigkeiten und die Neugier gefördert (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Fächerübergreifendes Denken und Arbeiten ist dabei selbstverständlich.

Der Lernkreislauf beim Forschenden Lernen besteht aus folgenden Phasen:

1. Fragestellung finden (offen und komplex)

2. Recherche/ Experimentieren, Hypothesen und Quellenarbeit

3. Antwort aufschreiben

4. Produkt erstellen

5. Präsentation

6. Feedback und Reflexion

Der Forschungsprozess findet i.d.R. in der Kleingruppe statt, in der jede:r den gesamten Prozess im Blick haben und ihn inhaltlich durchdringen muss. Die nächsten Schritte müssen selbständig geplant und Entscheidungen bewusst getroffen werden. Bei der Produkterstellung ist viel Kreativität gefragt und am Ende steht jedes Gruppenmitglied in der Pflicht, die Ergebnisse (innerhalb und außerhalb der Gruppe) zu verantworten und zu vertreten. Darüber hinaus findet eine Reflexion des Lernprozesses statt.

Insofern werden beim Forschenden Lernen neben den jeweiligen Fachinhalten vor allem die in der Einleitung erwähnten „21st Century Skills“ (die „4K“: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, Kritisches Denken) sowie das Lernen aus Erfahrung, Schlussfolgern und das Finden von Entscheidungen trainiert. Zudem stärkt dieser Ansatz die Problemlöse- und Reflexionsfähigkeiten der Schüler:innen und durch den Einsatz digitaler Medien (bei vielen Phasen des Lernkreislaufs) wird zudem die Digitalkompetenz der Lernenden erweitert. Inwiefern die hier aufgeführten Kompetenzen für die heutigen Schüler:innen von Bedeutung sind, ist bereits in der Einleitung erläutert worden.

In der ersten Phase des Lernkreislaufs beim Forschenden Lernen geht es darum, dass die Schüler:innen eine Forschungsfrage formulieren. Weiterführende Informationen zur Entwicklung zielführender Fragen finden sich in dem Beitrag über die QFT („Question Formulation Technique“) bei uns im infoPortal. Diese Technik unterstützt Lernende dabei, ihre eigenen, für sie relevanten Fragen zu finden, die zudem noch offen und komplex formuliert sind. Genau solche Fragestellungen werden für die nächsten Schritte des Lernkreislaufs beim Forschenden Lernen benötigt.

Materialien zu allen Phasen des Lernkreislaufs sind von Andreas Terfloth und Thomas Schamp (von der BbB – „Beratungsstelle besondere Begabung“) entwickelt worden und können direkt aus der TaskCard zum Forschenden Lernen heruntergeladen werden. Dort gibt es Anleitungen, Kopiervorlagen und Methodenkarten zum Forschenden Lernen, eingeteilt in Stufe 1 bis Stufe 4. Die Stufen entsprechen dabei dem wachsenden Komplexitätsgrad der einzelnen Phasen des Lernkreislaufs von der ersten Klasse bis hin zur Oberstufe. Neu auf der TaskCard sind die Feedbackbögen für Schüler:innen sowie die Hinweise zur Bewertung der Projektarbeit und zum Recherchieren mit ChatGPT.

Die weiter unten angesprochenen Textgeneratoren ChatGPT und perplexity.ai werden im infoPortal-Beitrag „Schreibprozesse unterstützen mit KI-Tools“ genauer vorgestellt. Überdies lassen sich über FindMyTool weitere, passende digitale Anwendungen finden, die bei den jeweiligen Phasen des Forschenden Lernens zum Einsatz kommen können.

Schritt: Fragestellung finden (offen und komplex): Die oben genannten Chatbots unterstützen die Schüler:innen bei der Ideenfindung für die Forscherfrage.

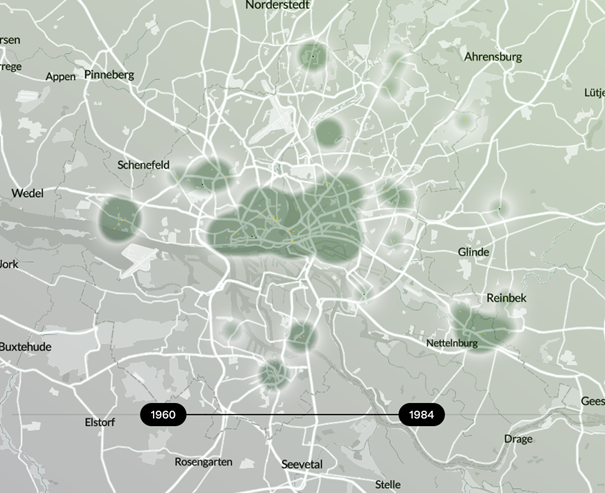

Schritt: Recherche/ Experimentieren, Hypothesen und Quellenarbeit: Vor allem perplexitiy.ai lässt sich gut für die klassische Recherche verwenden, da hier zusätzlich zu der Antwort des Chatbots noch Quellenangaben und weiterführende Informationen genannt werden. Sogar experimentelles Arbeiten ist mit diesem Programm möglich, da es zu beschriebenen Phänomenen mögliche Erklärungen liefert, Simulationen durchführt und Prognosen trifft. Eine weitere Möglichkeit, ChatGPT bzw. perplexitiy.ai in diesem Schritt des Lernkreislaufs zu nutzen, besteht darin, ein Interview zu simulieren. So ein Rollenspiel liefert ebenfalls neue Erkenntnisse, die zur Beantwortung der Forscherfrage beitragen können.

Schritt: Produkt erstellen: Auf der TaskCard zum Forschenden Lernen werden bereits 40 Ideen zur Produkterstellung vorgestellt (s. dort: Stufe 4 „Methoden-Karten“). Diese Ideen beschreiben sowohl digitale als auch analoge Produkte. Durch den Einsatz von KI-Tools kann die Liste der Möglichkeiten noch weiter verlängert werden:

Zur Erstellung einer klassischen Präsentation lässt sich beispielsweise die gamma.app verwenden, die automatisch eine gesamte (optisch ansprechende) Präsentation erstellt, die nachträglich noch genauer angepasst werden kann. Weitere, kreative Ideen für Produkte sind: die Erstellung von Bildern mittels Bildgeneratoren oder von Videos mit Hilfe von Video-/ Text to Speech-Generatoren/ Übersetzungsprogrammen. So lassen sich beispielsweise Hörspiele generieren oder Videos in andere Sprachen übersetzen.

Schritt Feedback und Reflexion: Die Schüler:innen können sich vor der Präsentation ein Zwischen-Feedback vom Chatbot zu der Beantwortung ihrer Forscherfrage geben lassen. Ein möglicher Prompt dazu: „Gib hierzu ein Feedback, das Stärken hervorhebt, Schwächen benennt und drei Ideen zum weiteren Forschen aufzeigt.“

Die in diesem Beitrag vorgestellten Tools sind weder datenschutzkonform noch urheberrechtlich unbedenklich. So können die Texte von Textgeneratoren beispielsweise Urheberrechtsverletzungen enthalten. Außerdem reproduzieren KI-Tools in manchen Fällen gesellschaftliche Vorurteile, so dass die Gefahr besteht, dass solche Ansichten unreflektiert von den Schüler:innen übernommen werden. Überdies muss man sich darüber bewusst sein, dass immer auch ein Missbrauch von KI-Tools möglich ist.

Außerdem hat es sich bewährt, dass die Schüler:innen dazu angehalten werden, Quellenangaben zu machen bei Produkten, die mit KI-Tools erstellt worden sind: Hierbei müssen sowohl das Programm sowie die verwendeten Promps/ Chatverläufe angeben werden, damit alles nachvollziehbar bleibt.